Die Agenda der Wolfs-Fans scheint wie folgt auszusehen:

1. Einen strengen Artenschutz für Wölfe durchsetzen.

2. Die Wölfe in unserer Kulturlandschaft wieder ansiedeln.

3. Die vorprogrammierten Konflikte mit der Nutztierhaltung kleinreden und verharmlosen. Und wenn die Konflikte trotz Herdenschutz erwartungsgemäss nicht verschwinden, die Schuld dafür den Tierhaltern in die Schuhe schieben.

4. Die Gesellschaft vom angeblichen Nutzen bzw. den vermeintlich positiven Effekten der Wölfe überzeugen, und gleichzeitig deren Gefährlichkeit masslos verharmlosen.

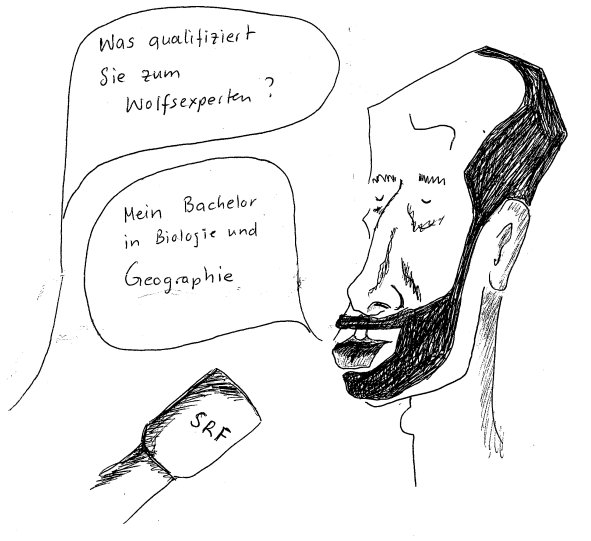

Geordnet nach diesen 4 Punkten, werden hier die häufigsten Argumente der selbsternannten Experten ins richtige Licht gerückt.

1. „Der Wolf ist vom Aussterben bedroht, und muss deshalb streng geschützt werden“

Nein, das ist nicht der Fall. Der Grauwolf (Canis lupus) ist laut IUCN nicht bedroht. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Eurasien und Nordamerika. Der Braunbär (Ursus arctos) ist laut IUCN ebenfalls nicht bedroht. Gleiches gilt für den eurasischen Luchs (Lynx lynx).

Allein auf dem europäischen Kontinent leben heute über 25’000 Grauwölfe. Hinzu kommen über 16’000 Braunbären und über 9’000 Luchse (Bären- bzw. Luchsbestand Stand 2016, Linnell & Cretois, 2018). Alle diese Grossraubtiere sind weit von der Ausrottung bzw. vom Aussterben entfernt.

Einige Wolfsbefürworter behaupten, es gäbe spezielle Populationen, wie die „Italienische Wolfspopulation“. Gemäss IUCN und weiterer namhafter Experten (Nowak 2003; Seite 240 Tab 9.1 und Seite 242, Kapitel „Eurasian Wolfes“) gehören die Tiere dieser Populationen eindeutig zur nichtbedrohten Art der europäischen Grauwölfe.

Wolf, Bär und Luchs sind nicht bedroht. Daraus folgt, dass es völlig unnötig ist, die bisher wolfsfreien Staaten als weitere Vermehrungsgebiete für Grossraubtiere zu „benutzen“. Das fordert die Berner Konvention auch nicht.

2. Nachdem nun also völlig unnötigerweise ein strenger Schutz des Wolfes in bisher wolfsfreien Regionen installiert wurde, und die Wölfe erfolgreich wiederangesiedelt sind, geht es als nächstes darum, zu rechtfertigen, warum derart gefährliche Raubtiere in unserer dicht besiedelten, und intensiv genutzten Kulturlandschaft frei herumlaufen, und sich ungehindert vermehren dürfen.

Mit der Frage, ob Raubtiere wie Wolf und Bär in unseren Lebensraum gehören, haben sich schon unsere Vorfahren beschäftigt. Und wir kennen ihre Antwort. Damals wie heute stand der Schutz von Mensch und Haustier im Vordergrund. Die Wolfslobby behauptet, die heutigen Konflikte seien auf einen ungenügenden Herdenschutz zurückzuführen. Das ist falsch, wie die folgenden Ausführungen zeigen:

3. 1 Macht doch Herdenschutz, das funktioniert

- Die Wolfslobby tut so, als sei es Aufgabe der Halter, ihre Weidetiere vor den Grossraubtieren zu schützen. Das ist aber falsch. Es ist und war nie ihre Aufgabe. Genauso wenig, wie sie ihre Tiere vor wildernden Hunden zu schützen hätten. Und genauso wenig, wie es die Aufgabe der Bevölkerung ist, sich vor Räubern, Kinderschändern, Mördern oder Vergewaltigern zu schützen. Das alles ist die Aufgabe des Staates: Der Staat hat für Sicherheit, Gesundheit und Ordnung in unserem Land zu sorgen, und alle Schutzinteressen der Bevölkerung zu wahren, namentlich in der Landwirtschaft, im Wald und in den Naherholungsgebieten.

- Abgesehen davon sind die empfohlenen „Herdenschutzmassnahmen“ mit Elektrozäunen, Herdenschutzhunden (HSH) oder Hirten unwirksam. KORA hat Anfang 2022 bestätigt, dass alle empfohlenen Herdenschutzmassnahmen Wolfsübergriffe und Risse nicht verhindern.

- Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, welche die Wirksamkeit der empfohlenen Zäune belegt. Auch eine Studie von AGRIDEA aus dem Jahr 2015 konnte dies nicht belegen. Die in der Schweiz empfohlenen 90 cm hohen Elektrozäune bieten keinen Schutz vor Wolfsangriffen. Sogar höhere Weidenetze werden übersprungen, siehe hier.

Auch HSH versagen, weil Wölfe trotzdem angreifen. Das bestätigt nicht nur KORA, sondern auch viele andere Studien, u.a. aus Slowenien. Die Anwesenheit von HSH verhinderten weder Angriffe noch reduziert sie die Anzahl der Risse, siehe van Liere et al. 2013. Zitat aus der Studie: „However, we did not find a protective effect of guarding dogs“ […] Moreover, presence of guarding dogs did not reduce the number of sheep killed in an attack.“

HSH sind kostspielig und bringen Probleme mit sich, wie zum Beispiel Beissvorfälle, Probleme durch Hundegebell oder Wilderei. Fazit: All diese Massnahmen kann man sich sparen, es sind nur Schikanen. - Noch eine Bemerkung zur Behauptung, dass nur „spezielle“ bzw. nur wenige Wölfe Zäune überspringen könnten. Es ist erwiesen, dass alle Caniden – also auch Wölfe – geschickte Springer sind. Für grosse Canidengehege wird daher eine Höhe von 244 cm empfohlen, sofern die Oberfläche der Einfriedung kein Klettern zulässt (Padilla & Hilton 2015; Seite 457). Wölfe überspringen Zäune im handumdrehen. Dazu gibt es zahlreiche Belege aus der Praxis, siehe u.a. diese Nachtaufnahmen von Landry. Beim Sprung durch die Luft „putzt“ es ihnen nicht mal eins, egal ob 2000 oder 8000 Volt anliegen.

- Hohe Elektrozäune sind vielmehr eine Todesfalle für die Weidetiere. Auf der Flucht verheddern sich Schafe im Hag, und verrecken elendig.

- Und last but not least: würde irgendein Tierpark mit Wölfen je auf die Idee kommen, die von unseren Behörden empfohlenen Zäunungen zu verwenden?

Fazit Herdenschutz:

Es ist Aufgabe des Staates, die Schutzinteressen namentlich in der Landwirtschaft, im Wald und in den Naherholungsgebieten zu wahren. Und das ist nur auf eine Art möglich: Indem alle Grossraubtiere aus unserer intensiv genutzten Kuturlandschaft entfernt werden, was übrigens konform zur Berner Konvention ist. - Übrigens: ein Blick ins europäische Ausland ist sehr erhellend: In Schweden wird ganz Lappland durch Abschüsse wolfsfrei gehalten, damit die Rentierherden der Samen unbehelligt traditionell in der freien Landschaft weiden können. Auch dies wird vom Ausschuss der Berner Konvention in keinster Weise kritisiert.

3.2 Kleinreden: Über 4’000 Schafe sterben jährlich während der Alpung. Der durch Grossraubtiere verursachte Schaden ist vernachlässigbar.

- Diese Aussage ist falsch. Sie stützt sich auf Ergebnisse einer Studie, die im Jahr 2011 stattfand. Bei der Zahl handelt es sich um eine Schätzung der Verluste, wobei die Zahl die Wolfsrisse inkludiert.

- Die Studie untersuchte 277 der schweizweit 920 Alpbetriebe. Die teilnehmenden Alpen sömmerten gegenüber den nicht berücksichtigten durchschnittlich rund 1.8 mal mehr Schafe pro Alp, waren also tendenziell viel grösser, als die nicht berücksichtigten. Wie die Studie herausfand, gehen auf grossen Alpen üblicherweise mehr Schafe ab, als auf kleinen. Das bedeutet: die Stichprobe der Studie ist nicht repräsentativ, weshalb mit ihren Ergebnissen nicht auf die Verluste aller Schweizer Alpbetriebe geschlossen werden kann. Das haben die Autoren aber gemacht, und sind so auf die über 4’000 Verluste gekommen. Diese Schätzung ist somit viel zu hoch. Im weiteren inkludiert die Zahl die Rissverluste, und sie ist für die heutige Situation – wo nur noch gesunde & fitte Schafe gealpt werden – nicht mehr zutreffend.

- Der Vergleich der Verluste aller gealpten Schafe mit den Verlusten der angegriffenen Herden – so wie das die Befürworter tun – ist nicht korrekt. Tatsache ist: Dort, wo der Wolf 2011 auftauchte, verursachte er schon damals die grössten Verluste. Das stellt die Studie klar fest. Die meisten Schafe sterben während der Sömmerung wegen Wölfen, mehr dazu hier.

- Die Wolfsbefürworter stellen die Wölfe gerne als Segen für die Schafe dar, weil sie dafür sorgen, dass die Tiere während der Alpung wieder vermehrt von Hirten betreut werden. Das ist zynischer Unsinn. 1. sind Wölfe ganz klar die grösste Verlustursache bei den angegriffenen Herden dar – Hirten hin oder her, siehe hier. Und 2. Wenn Hirten wirklich so wichtig wären – was wir bezweifeln, denn heutzutage werden nur fitte und gesunde Schafe aufgetrieben – dann könnte der Bund deren Anstellung mit finanziellen Anreizen fördern. Als „Anreiz“ für den Hirteneinsatz braucht es definitiv nicht Wölfe. Sie verursachen nur für Leid und Qualen.

- Die Alpfutur-Studie wurde noch keinem wissenschaftlichen Review unterzogen. Das wird nun nachgeholt, hier gehts zu den Details zum Review.

4. 1 Vermeintlich positive Effekte: Der Wolf erwischt Kranke und Schwache, und merzt diese aus.

- In der Natur haben die fitten potentiellen Opfer auch eine Chance, zu entkommen. Kranke, Schwache und Jungtiere haben geringere Chancen. Und fallen eher den Raubtieren zum Opfer, das ist allen klar.

- Hirsche können bis zu 70 km/h erreichen, Rehe bis 60 km/h, und der Wolf etwa 45-50 km/h (gemäss WWF Schweiz). Auf kurze Distanzen kann er offenbar auch schneller sein. Bei den Angaben zur Geschwindigkeit eines gesunden Schafes sind wir auf Zahlen zwischen 30-50 km/h gestossen. Sie haben keine Chance durch Flucht zu entkommen, selbst wenn sie gesund und fit sind.

- Warum soll das Ausmerzen der Kranken und Schwachen so enorm wichtig sein? Wo genau ist der Vorteil? Und für den Genpool ist die Präsenz von Kranken&Schwachen irrelevant. Nur die Gesunden und Fitten der freilebenden Wildtiere kommen bei der Fortpflanzung zum Zug. Das ist auch ohne Wolfspräsenz so.

4. 2 Vermeintlich positive Effekte: der Wolf fördert die Waldverjüngung.

- Es existiert keine einzige Studie, welche diese Behauptung stützt. Warum? Weil Wölfe keinen Einfluss auf die Waldverjüngung haben.

- Hingegen ist wissenschaftlich belegt, dass Hirsche nur einen geringen Anteil der Wolfsnahrung ausmachen – es sind je nach Region zwischen 1- 10 % (Regine, D. 2008; Almasan, H., 1970, Ciucci et al. 2020, Capitani et al. 2016). Das ist auch so, wenn es sehr viele Hirsche gibt, siehe hier: Exkurs: Die Sache mit den Hirschen und der Waldverjüngung. Damit fällt eine wirksame Reduktion der Hirschpopulation durch Wölfe weg, Wölfe leisten definitiv keinen erwähnenswerten Beitrag zur Waldregenerierung.

- Realität ist: Eine gezielte Waldverjüngung kann nur durch die Planung und Unterstützung des Menschen richtig vorangetrieben werden. Mit Wölfen geht das sicher nicht. Wie man es richtig macht, kann man u.a. hier nachlesen.

- Im Moment haben wir Kostenmässig den Worst Case: Die Kosten für die sinnlose Wolfszucht, und die Kosten für die immer noch notwendige Waldverjüngung.

Vom vermeintlichen Nutzen und den positiven Effekten des Wolfes bleibt nichts übrig. Alles nur der hilflose Versuch der Wolfslobby, einen Schädling zum Nützling umzudefinieren.

4. 3 Verharmlosung: Der Wolf ist scheu, und meidet den Menschen. Der Mensch passt nicht ins Beuteschema.

- Aus Deutschland und der Schweiz sind unzählige Filme verfügbar, die klar dokumentieren, dass Wölfe keine Scheu vor Menschen haben, und sogar durch Ortschaften am hellichten Tag streifen. Wir stellen keine Gefahr für sie dar, solange nicht geschossen werden darf.

- Wie unser Review zum neusten NINA Report belegt, gibt es weltweit sehr viele Wolfsattacken auf Menschen, auch aktuelle Fälle. Kinder sind besonders gefährdet, sie passen ganz offensichtlich ins Beuteschema der Wölfe.

- Fazit: Der Wolf ist und bleibt ein gefährliches Raubtier, auch für Menschen. Da helfen alle Märchen der Wolfs-Fans nichts.

Und abschliessend noch die besonders „platten“ Sätze, die immer „funktionieren“, bei jeder neuen Plage, die neu angesiedelt wird.

Der Wolf reisst nun mal Tiere, das ist Natur.

Natur ist es, wenn der Wolf ein Wildtier reisst. Beim Opfer Haustier ist die obige Aussage schlichtweg falsch: Haustiere kommen in der Natur nicht vor, sondern nur in der Kulturlandschaft. In der Natur haben gesunde Wildtiere die Möglichkeit, erfolgreich zu fliehen. Das Haustier hat diese Chance nicht, egal wie gesund und fitt es ist. Und was soll es mit Natur zu tun haben, wenn die Wölfe sich in unserer Kulturlandschaft zu 20-75 % von Haustieren ernähren (Regine, D. 2008; Almasan, H., 1970, Ciucci et al. 2020, Capitani et al. 2016)? Das ist nichts anderes als eine unnötige und sinnlose Wolfszucht auf Kosten der Weidetierhalter und ihrer Tiere.

Der Wolf war schon lange vor uns da. Er hat ein Existenzrecht.

In der Natur gibt es keine Regel, die besagt, dass diejenigen, die zuerst da waren, einen höheren Anspruch auf einen Lebensraum haben, als Lebewesen, die später dort auftauchten. Leute, die derart quere Argumente bringen, sollten sich dringend zum Thema Evolution weiterbilden. Auf unserem Planeten existiert weder das Recht des zuerst Dagewesenen, geschweige denn ein Existenzrecht. Nähere Ausführungen hier.

Der Wolf ist ein wichtiger Bestandteil der Biodiversität.

Ein Tier, das ausschliesslich andere Tiere frisst, soll die Biodiversität steigern? Eine seltsame Sichtweise.

Wölfe erbeuten unter anderem seltene Tiere, wie Mufflons, Hasen (je nach Region 5-12% Nahrungsanteil, Almasan, H., 1970, Capitani et al. 2016), Caribous, oder Bodenbrüter. Damit schaden sie der Biodiversität. Die Herdenschutzhunde wildern und schaden damit der empfindlichen Biodiversität in den Alpen. Und viele seltene Haustierrassen stehen wegen der Wolfsplage vor dem Aus.

Die Aufgabe von Alpen und anderen Weideflächen, und deren Vergandung führen zu einem Rückgang artenreicher Wiesen (Gehrig-Fasel, 2007). Das führt zu einem Rückgang der Biodiversität, denn solche blumenreichen Wiesen sind ein wichtiger Rückzugsort für bedrohte Wildbienen, weiterer Insekten oder Kleintiere. Der Rückgang von Fluginsekten in den letzten 27 Jahren in Mitteleuropa ist dramatisch, es gibt heute 75% weniger dieser wichtigen Bestäuber. Dies widerum führt zu einem Schwund weiterer Arten, wie Vögeln oder Amphibien. All die Insekten, und weitere Primärproduzenten, wie mikrobielle Zersetzer spielen eine zentrale Rolle für das Funktionieren von Ökosystemen (Hallmann et al. 2017, Soliveres et al. 2016). Grossraubtiere hingegen spielen kaum eine Rolle (Brice et al. 2022).

Referenzen

Almasan, H., Scarlatescu, G., Nesterov, V. & Manolache, L. (1970). Contribution a la connaissance du regime de nourriture du loup (Canis lupus L.) dans les Carpathes roumaines. Transactions 9th IUGB Congress, 523-529. Moscow, Russia.

Bacha, S., Bataille, J.-F., and Garde, L. (2007), Indemnisation des pertes et evaluation des couts reels. In: ‘Loup – Elevage: s’ouvrir a` la complexite ́’. Actes du seminaire des 15 et 16 juin 2006. (Ed. L. Garde.) pp. 150–161.

Brice, E., et al., (2022), Sampling bias exaggerates a textbook example of a trophic cascade, Ecology Letters 25, 177-188.

Capitani, C., et al., (2016), Wolf diet in an agricultural landscape of north-eastern Turkey, Mammalia 80(3); 329-334.

Ciucci, P., Mancinelli, S., Boitani, L., et al. (2020), Anthropogenic food subsidies hinder the ecological role of wolves: Insights for conservation of apex predators in human-modified landscapes, Global Ecology and Conservation 21.

Gehrig-Fasel, J., (2007), Tree line shifts in the Swiss Alps: Climate change or land abandonment?, Journal of Vegetation Science, 18: 571-582.

Hallmann, C., et al. (2017), More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12 (10).

Linnell, J., Cretois, B., (2018), The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

Nowak, RM., (2003), Wolf evolution and taxonomy. In Wolves: behavior, ecology and evolution (eds LD Mech, L Boitani), p. 472. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Padilla, L. & Hilton, C., Canidae, (2015), in: Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine, Volume 8 : 457–467.

Regine, D., (2008), Ecologia alimentare del lupo in sistemi multi-preda: tre anni di studio sulle Alpi Occidentali, Dissertationsschrift, Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Seim V., (2001), Elevage ovin et grands carnivores en Norvège, Rencontre européenne des éleveurs victimes des prédateurs, Nice, 8 septembre 2001, p. 21-25.